„Familienalbum“

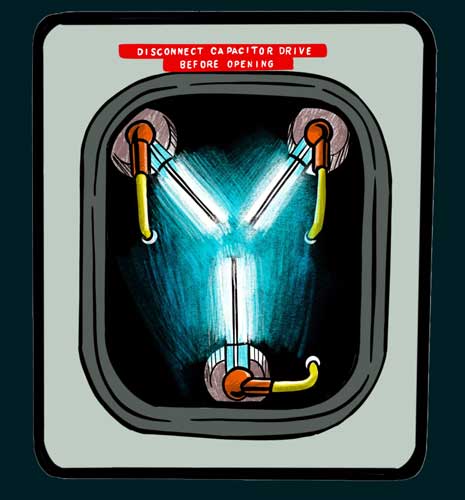

Für Nostalgie bin ich zu haben. Deshalb heißt dieses Filmportal auch Fluxkompensator. Die Filme vom ZURÜCK-IN-DIE-ZUKUNFT-Regisseur Robert Zemeckis locken mich immer noch in die Kinos und vor allem sein THE WALK (2015) ist – meiner Meinung nach – eines seiner besten Spätwerke. Er zaubert spielend leicht Filmmagie auf die Leinwand und schafft es Emotionen bei seinem Publikum auszulösen, ohne dass man die „Manipulation“ mitbekommt. HERE steht aber unter ganz anderen Vorzeichen. Die Hauptdarsteller und der Drehbuchtautor kommen aus Zemeckis‘ anderem großen Meilenstein FORREST GUMP. Mehr hat HERE damit nicht gemeinsam, denn der Film ist ein einzigartiges Experiment, das spektakulär scheitert. Die gewagte Inszenierung – es wird nur aus einem Kamerawinkel gefilmt – die oberflächlichen Nebenhandlungen, das seichte Familiendrama und die dicke Panade aus künstlichen Emotionen werden dreist zur Schau gestellt, so dass man sich fragt, wie es HERE überhaupt auf die Leinwand geschafft hat. Vielleicht dachte man auch: wir schreiben etwas FORREST GUMP aufs Kinoposter, Tom Hanks ist dabei, Kinostart im Dezember, passt schon, der gefühlige Kinohit ist fertig. Aber unterschätzt nicht euer Publikum!

Handlung

Kleiner Raum, viel Geschichte. Im Großen und ganzen spielt HERE ausschließlich in einem Wohnzimmer eines Hauses, das 1902 erbaut wurde. Aber auch die Zeit vor dem viktorianischen Bau ist zu sehen, indigene Liebende in der Natur, kämpfende Dinosaurier, Konflikte zwischen Arm und Reich in der Kolonialzeit und der Zeit des Amerikanischen Bürgerkriegs. Der zeitliche Hauptstrang gehört aber der Familie Young, die über zwei Generationen in diesem Haus lebt. Al Young (Paul Bettany), der nach dem zweiten Weltkrieg mit seiner Frau Rose (Kelly Reilly) einzieht. Dank der staatlichen Subventionen an Veteranen, können sich beide überhaupt das große Haus in der schicken Gegend leisten. Die Familie wächst schnell heran und der älteste Sohn Richard (Tom Hanks) wird das Haus übernehmen. Zusammen mit Margaret (Robin Wright) werden sie früh Eltern. Das Leben nimmt seinen Lauf, lässt Zukunftswünsche im Alltag verschwinden und versucht mit Schicksalsschlägen auszukommen. Immer wieder springt die Handlung in vergangene Zeiten, aber auch zu späteren Bewohnern des Hauses.

Minimalismus der falschen Sorte

Das Drehbuch basiert auf der Graphic Novel von Richard McGuire. Das findet auch immer wieder Eingang in die künstlerische Konzeption. Mit sogenannten Panels (Fenster) blickt das Publikum in zukünftige oder vergangen Geschehen, während eine andere Handlung das komplette Bild einnimmt. Das lockert die starre Perspektive stets etwas auf, knüpft aber nur selten inhaltliche Zusammenhänge. Regisseur Zemeckis spielt gern mit der Perspektive und lässt uns durch einen Spiegel auf einem Möbelstück, welches gerade verschoben wird, auf die andere Seite des Hauses blicken, also hinter die Kamera. Für den Rest des Hauses sind wir auf Aussagen der Figuren angewiesen, insbesondere auf die der Immobilienmaklerinnen, die das Komplettpaket vorstellen. Es ist weniger Film – auch wenn immer wieder ungeschickte digitale Animationen zu sehen sind, wie die jungen Gesichter der beiden Hauptdarsteller – sondern vielmehr Theater. Auftritt, Abgang, Zeitsprünge und Aufführung gehen Hand in Hand. Eine solche Reduktion im visuellen Handwerk kann die Geschichte, das Drama und die Performance in den Mittelpunkt stellen, jedoch ist von Anfang bis Ende unklar, was HERE uns eigentlich erzählen will.

Vor allem das Offensichtliche ist hier Mittelpunkt: Das Leben kommt immer anders als man denkt. Wer die Familie als Priorität setzt, muss bei den eigenen Träumen Abstriche machen. Allein das ist schon etwas deprimierend, vor allem weil man nie den Erfolg der nächsten Generation zu sehen bekommt, weil sie in die weite Welt hinausgeht. Man hört nur davon, dass zum Beispiel die Tochter, die jüngste Partnerin in der Geschichte einer angesehenen Anwaltskanzlei geworden ist. Informationen werden vermittelt, wie am Gartenzaun, wenn man lange nicht mehr mit den Nachbarn geredet hat. Die Eltern bleiben zurück und müssen die eigenen Eltern pflegen. Der Tod klopft bereits an die Haustür. Aber auch für Margaret und Richard stehen gesundheitliche Herausforderungen bevor, die sehr früh und plump in die Handlung gestreut werden. Der Horizont der Figuren verweilt im Wohnzimmer und wird sogar noch durch Zeitsprünge der jährlichen Familienfeste wie Thanksgiving und Weihnachten traurig beschleunigt. Man kann ein ganzes Leben nun einmal nicht am Festtagsbraten teilen, genauso wenig wie es dieser Film vermag. Doch wirklich unzufrieden wird man mit der grundlegenden Passivität der Bewohner.

Eindimensionalität

In der heutigen Zeit muss man das westliche Konzept von Konsum, Familie und Eigenheim hinterfragen. Die Ressourcen des Planeten sind endlich, werden jedes Jahr um ein Vielfaches verbraucht, Klimakatastrophen fordern das Leben von Hunderttausenden jährlich und politisch steuern die mächtigsten Länder der Welt ins Faschistoide. Doch nichts davon dringt innerhalb dieser vier Wände durch. Die Welt, das soziale Leben und die Gesellschaft bleiben vor verschlossener Haustüre. Ein starker Moment bleibt in Erinnerung, wenn eine afroamerikanische Familie, die nach den Youngs einziehen wird, ihrem Sohn anweist, nachdem er seine Führerscheinprüfung bestanden hat, wie er sich unterwürfig bei einer Polizeikontrolle zu verhalten hat, damit er nicht als Schwarzer über den Haufen geschossen wird. Die Grundhandlung gehört aber der weißen Familie Young, in der die Männer einen Job machen, der ihnen nicht gefällt, um die Hypothek zahlen zu können und die Kinder das College zu ermöglichen. Das schürt Depressionen, der Haussegen hängt schief.

Der Wunsch, dass die nächste Generation ein besseres Leben haben soll, steht im Vordergrund. Aber vielleicht sind über 125 Quadratmeter Wohnhausfläche für eine Familie bereits vor 80 Jahren genug. Vielleicht war der Kauf von Anfang an zu teuer, sodass die Familie für immer im Abzahlungsstrudel gefangen ist. 2007 haben wir gesehen, was passiert als in Amerika alle mehr Immobilien hatten, als sie bedienen konnten. Alles im Glauben, dass die Preise weiter steigen werden und Besitz unendlich ist.

Aber zurück zum Wohnzimmer: Es ist ein Ort des Friedens und ein Ort für viel Zeit vor dem Fernseher. Die Füße werden hochgelegt und der stressige Arbeitstag wird vergessen. Es könnte auch ein Ort guter Gespräche sein – doch das zeigt HERE zu keinem Zeitpunkt. Ständig hat man das Gefühl gesagt zu bekommen, was man gerade jetzt fühlen soll. Alan Silvestris übertrieben aufgetragene Filmmusik macht das Seherlebnis nur noch schwerfälliger.

Fazit

Filme sind dazu da, in unbekannte Welten einzutauchen und an fremden Leben teilzuhaben. HERE ist ein künstlicher Besuch bei einer einkommensstarken, weißen US-Familie, die zum Beispiel den Ersatz einer alten Couch zu einem Krisenmoment aufbauscht. Das Leben vieler Familien mag vielleicht nicht spannender ausfallen, aber dafür braucht es keinen Kinofilm. HERE überschreitet nie die eigenen Wohnzimmerwände – weder ideell noch gesellschaftlich. So einen Film im Zeitalter der Polykrisen brauchen wir so wenig wie eine alte kratzige Decke, wenn uns auf der Couch frostig ist.

Chefredakteur

Kann bei ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT mitsprechen / Liebt das Kino, aber nicht die Gäste / Hat seinen moralischen Kompass von Jean-Luc Picard erhalten / Soundtracks auf Vinyl-Sammler / Stellt sich gern die Regale mit Filmen voll und rahmt nur noch seine Filmposter