Einleitung

Während Filmwissenschaft als Teildisziplin der Medienwissenschaft sich bereits vor deren gesamtheitlicher Beachtung als eigenständige Wissenschaft etablieren konnte,[1] stellte die Parapsychologie seit ihrem ersten Aufkommen stets nur einen entlegenen Spross der Mutterdisziplin (Psychologie) dar, wirkte dabei wie „der Kehrichthaufen der Wissenschaft“,[2] wie das ungewünschte Kind einer geistigen Liaison kultureller, anthropologischer, medizinischer und naturwissenschaftlicher Strömungen, deren Produkt sie nachweislich ist.[3] Beiden gemeinsam ist die Bedeutung des Mediums. Parapsychologie beruft sich in ihren Tests bzw. Experimenten häufig auf menschliche Medien, die die Kräfte besonderer Wahrnehmung kanalisieren. Film – im Folgenden der Spielfilm – ist zum einen Teil der Medien und setzt sich zum anderen in seiner künstlerischen Entfaltung als komplexes Medium aus verschiedenen Medien (Text, Bild, Sprache, Ton, Musik etc.) zusammen. Die im Film dargestellten Figuren können zuletzt Medien im Sinne der Interaktion und Kraftfreisetzung sein, mitten im Spannungsfeld wechselseitiger Vermittlung und Kontrolle, was sowohl physisch als auch psychisch gekennzeichnet ist und dabei die bekannten physikalischen Grenzen überschreitet. Von daher erscheint es fruchtbar, inhaltliche und motivische Überschneidungen des Medialen in Parapsychologie und Spielfilm genauer zu untersuchen.

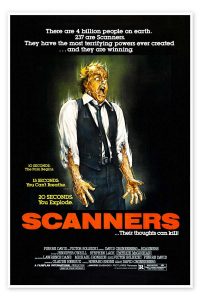

Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit einem sehr ausdrucksstarken Teilaspekt der Parapsychologie, mit der Psychokinese (PK) als – häufig als eigenständig kategorisiertes – Phänomen der außersinnlichen Wahrnehmung (ASW[4]). Nach einem hinführenden Kapitel über die Begriffe Medium und PK wird exemplarisch ein Werk des kanadischen Regisseurs David Cronenberg genauer untersucht, das als paradigmatisch für die filmische Inszenierung psychokinetischer Interaktion gesehen werden kann. In SCANNERS (1981) werden wir Zeuge eines persönlich und technisch-industriell motivierten Kampfes psychokinetisch begabter Individuen, die stellvertretend für eine weiterentwickelte Form der menschlichen Spezies stehen und deren extreme Fähigkeiten filmisch geradezu haptisch erfahrbar gemacht werden. Die Erzählung des Films wird sowohl auf ihre theoretische Grundlage – PK als Untersuchungsgegenstand der Parapsychologie – als auch auf ihre künstlerische Form hin untersucht, wobei hier verschiedene Facetten (z. B. die effektive Verschränkung von Bild und Ton) berücksichtigt werden. Die Einzelfilmanalyse ist in drei Unterkapitel gegliedert und dabei entlang thematischer bzw. dramaturgischer Aspekte des Films aufgebaut. Ein knapper Vergleich zum kurz darauf erschienenen und thematisch ähnlich gelagerten Film The Dead Zone (1983) desselben Regisseurs rundet als viertes Unterkapitel die filmische Untersuchung ab. Die Zusammenfassung beschließt die Arbeit im Hinblick auf die hier untersuchten Begriffe und Aspekte um Medium, Psychokinese und Film.

1.Medium und Psychokinese

Die Frage danach, was ein Medium ist, hat sich in der Wissenschaftsgeschichte kontinuierlich weiterentwickelt. Stefan Hoffmann zeichnet in seiner Standard-Einführung zielführend die historisch gewachsene Bedeutung des Medienbegriffs nach,[5] wobei im Folgenden ein von grundlegenden Definitionen und einzelnen Phasen – wie dem wahrnehmungstheoretischen, dem spiritistischen oder dem kommunikationstechnologischen Medienbegriff[6] – kombiniertes Verständnis von Medium Anwendung findet. Der Begriff Medium wird, wie später seine figürliche Abbildung im Film, als ein evolutionärer verstanden und entsprechend mit ihm gearbeitet. Ausgehend von der Neutrum-Form von lat. medius, a, um („das Mittlere“) indiziert das Medium das „in der Mitte Befindliche“,[7] ihm wird somit eine bestimmte Position zwischen Dingen bzw. Personen zugeschrieben (und damit auch eine mögliche Wechselwirkung auf diese). Ein Medium, das zeigt der daraus hervorgegangene Mediator, kann eine Vermittlung[8] für sich beanspruchen. Doch ist es grundlegend zunächst ein Mittel (zum Zweck), fast schon ein Werkzeug, das benutzt wird, und dies gilt gleichermaßen für Objekte wie für Personen. „Als ‚Mittel‘ ist das Medium dagegen ein dem Vermittlungszweck und damit dem Benutzer mehr oder weniger unterworfenes Ding. Hier spielt der Handlungsaspekt eine vorrangige Rolle.“[9]

Im Dazwischen findet das Medium seine funktionale Bestimmung, gleich welcher zunächst auch gearteten Form. Im wahrnehmungstheoretischen Medienbegriff tritt das Medium zugunsten der Vermittlung zunehmend selbst in den Hintergrund, die Durchlässigkeit (vgl. media diaphana) im Sinne eines Transports (von Informationen), das Durchscheinende ist relevanter als die spezifische Erscheinung des Mediums selbst.[10] Hier knüpft der spiritistische Medienbegriff an: „Das Äthermedium stellt gewissermaßen durch seine Verwandtschaft mit den diaphanen Medien die sinnliche Erfahrbarkeit übersinnlicher Phänomene sicher, indem es diese an die Sinneswahrnehmung koppelt.“[11] Dieser Äther, mit seiner Einführung durch Aristoteles, gibt bereits eine Verbindung „von materieller Medialität und dem Bereich des Übersinnlichen“[12] vor.[13] Hieran knüpft insbesondere die Parapsychologie an, die konsequent und wiederholt in Bereiche des Übernatürlichen (des Paranormalen) bzw. der ASW vordringt.

Das Lexikon der Parapsychologie definiert Medium, unter direkter Berücksichtigung seines vermittelnden Charakters, zunächst als „eine Person, die den ‚Geistern‘ Verstorbener als Mittler für Kontakte zu den Lebenden dient, vor allem indem sie ihnen in Trance oder bei scheinbarem Wachbewußtsein ihre Stimme oder Hand (Automatisches Sprechen oder Schreiben) ‚leiht‘“.[14] Dies beschreibt den spiritistischen Medienbegriff bzw. wird in ihm weiterführend diskutiert.[15] Sogleich wird auch auf die besondere Verbindung von Medium und Psychokinese verwiesen, wonach einige Autoren den Begriff Medium verstärkt „auf Personen mit PK-Leistungen“[16] beziehen und diese mit besonderen ASW-Fähigkeiten ausgestatteten Individuen „als Sensitive oder Paragnosten“[17] bezeichnet werden. Weiter ist zu lesen, dass die PK-Manifestation „von einigen Autoren als Triebabfuhr verstanden“[18] wird, Poltergeist-Phänomene während der Pubertät ein Zeichen „unüblich kanalisierter Sexualenergie“[19] seien und allgemein weibliche Medien zu überwiegen scheinen (wobei dies „möglicherweise eine kulturtypische und keine geschlechtsspezifische Erscheinung“[20] sei). Bereits hier wird deutlich, dass die PK einen gewichtigen und besonderen Stellenwert innerhalb der Parapsychologie einnimmt. Walter von Lucadou resümiert: „[D]ennoch stellt die Psychokinese-Forschung sowohl in experimenteller und methodischer als auch in theoretischer Hinsicht die vorderste Front in der internationalen parapsychologischen Forschung dar.“[21] Aus dem spiritistischen Medienbegriff entwickelte sich schließlich der physikalische Mediumismus der Parapsychologie.[22]

Denkt man an ein Medium zwischen Sender und Empfänger, kommt einem zunächst etwa das Radio in den Sinn, mit seinen Funk- bzw. Radiowellen, die als akustische Informationen von der Sendestation (dem Radiosender) zum Radiogerät (Empfänger der Signale) transportiert werden, das wiederum die hörbare Akustik an den Benutzer (Empfänger) übermittelt. Im Bereich der Parapsychologie kennzeichnen Sender und Empfänger häufig zwei Personen als Medien (als Sender- und Empfängermedium), die aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten nonverbal und einzig durch die Kraft ihrer Gedanken miteinander kommunizieren können. Hierbei ist anzumerken, dass sich die Konstellation auf insgesamt drei Varianten erweitern lässt, denn sowohl Sender- als auch Empfängermedium können wahlweise technischer Natur sein, insofern das jeweils andere menschlicher Natur bleibt. Die Personen bzw. – fortbezogen auf den Film – Figuren werden grundlegend als Telepathen bezeichnet. Telepathie (Gedankenübertragung) ist neben Präkognition und Hellsehen eine der drei Hauptkategorien der ASW. Telekinese, korrekter bezeichnet als Psychokinese, bezieht namentlich kinetische Kräfte mit ein und beschreibt eine ins Extreme erweiterte Form der Telepathie – häufig wird PK dadurch auch als eigenständiger parapsychologischer Forschungsgegenstand zusätzlich zur ASW gelistet.[23]

Der führende Parapsychologe Hans Bender (1907-1991) führt den Anlass der PK-Hypothese auf „[u]ngeklärte physikalische Geschehnisse, die an Menschen gebunden scheinen“[24] zurück und beschreibt diese weiter als „paranormale Wirkung auf materielle Systeme“.[25] Neben kurzen Beispielen und der Verknüpfung zu physikalischen Erscheinungen des Spuk-Phänomens fokussiert Bender die Bedeutung der wenigen Individuen, „die sogenannten ‚physikalischen Medien‘“,[26] die nicht nur in der Lage sind, Dinge Kraft ihrer Gedanken aus der Ferne (vgl. Telekinese[27]) zu bewegen, sondern auch eine „Erzeugung von Materialisationen“,[28] also Neubildung von Materie in unterschiedlichster Form herbeizuführen. Bender schlägt allgemein den Begriff Parapsychophysik[29] für die Forschung um PK-Phänomene vor, was alle drei Kategorien – Übersinnliches, Psychologie, physikalische Bewegung – in einem Wort vereint und PK näher an die Naturwissenschaften rückt.

Psychokinetisch begabte Individuen können einzig Kraft ihrer Gedanken Objekte modifizieren bzw. andere Medien transformieren. Auch die PK lässt sich hierbei wiederum in Unterkategorien aufteilen: Neben der Grundform, wonach je nach Ausmaß der Fähigkeit leichte bis (sehr) schwere Gegenstände hinsichtlich Ausformung und Position verändert, also gequetscht, gezerrt, zerrissen, verschoben und sogar zum Fliegen gebracht werden können, gibt es diverse mehr und weniger populäre Beispiele, von der Fähigkeit zur Erzeugung von Feuer (Pyrokinese), wie sie u. a. in zwei Spielfilmadaptionen von Stephen Kings Roman Firestarter (1980) effektvoll zelebriert wird, bis zu weiteren Sonderformen wie der Kryokinese (Erzeugung von Gefrierung), Ferrokinese (Kontrolle magnetischer Objekte) oder Aerokinese (Beeinflussung der Atmosphäre), wie sie allesamt in den X-Men-Comics (seit 1963) und den filmischen Adaptionen (seit 2000) vertreten sind. Es gibt, jeweils bezogen auf reale Grundelemente, etwa zwanzig Unterformen der PK, wobei die beiden folgenden für die weitere Untersuchung von besonderem Interesse sind: Technokinese (Kontrolle elektrischer bzw. elektronischer Geräte einschließlich dem Erfassen von Signalen) und Biokinese (Einfluss auf Lebensformen bzw. biologische Systeme), die als Sonderfähigkeit zu Telepathie, PK und verstärkter Empathie hinzukommen.

Insbesondere der Einfluss auf biologische Systeme stellt eine Eigenheit der PK dar, bei der die objekthaften Transformationen um ein Deutliches überschritten werden. Physikalische und chemische Komponenten werden um neurologische Aspekte erweitert, wodurch eine, man möchte sagen gottähnliche Qualität hinzukommt, also nicht nur Informationen technischer Medialität oder dinglicher Materie zu kontrollieren, sondern das Leben selbst zu beeinflussen. Die weibliche Figur Rogue in den besagten X-Men-Comics ist ein solcher Charakter, dem im Umfeld zahlreicher, diverser Mutanten des Erzähluniversums eine besonders tragische Note zufällt, weil ihre Kräfte keinerlei körperliche Nähe zu anderen Individuen zulassen, diese quasi durch ihre Hand sterben können und sie als junge Frau (Coming-of-Age) sich im Umgang mit ihren Eigenheiten zunächst höchst unsicher ist, sie Angst vor sich selbst hat. Während die meisten anderen Mutanten vorrangig Objekte kontrollieren können, was die per se actionbetonte Ausgestaltung der Comics (und Spielfilme) erklärt, können Rogue und die mächtigste Figur, Professor X, direkt auf Körper und Gedanken von Lebensformen Einfluss nehmen und im ultimativen Fall den eigenen Geist in die Körper anderer transportieren bzw. diese Kraft ihrer Gedanken steuern.

In diesem Wirkungsbereich – wenngleich ungleich konsequenter und schmerzvoller – bewegt sich auch der im Folgenden untersuchte Film des kanadischen Regisseurs David Cronenberg, der eine Mischung aus Science-Fiction, (Körper-)Horror und Psychothriller darstellt und dabei, wie für den Regisseur üblich, eine wissenschaftliche Begleitung zum Gezeigten innerhalb der Handlung bereithält. Wenngleich SCANNERS hinsichtlich Erzählstruktur als einer der konventionelleren Filme des Machers bezeichnet werden kann,[30] bietet er sich entlang seiner formalen Konsequenz bestens dafür an, psycho-physikalische Transformationen sowohl auf theoretischer als auch auf filmisch-ästhetischer Ebene zu diskutieren und diese beiden Ebenen zusammenzudenken.

2. Verhandlung von Psychokinese in David Cronenbergs Scanners (1981)

Der kanadische Regisseur David Cronenberg (geb. 1943) gilt als eine der prägnantesten Stimmen des modernen Kinos. Berühmtheit erlangte er für seine in den 1980er-Jahren effektvoll angereicherten Thriller, die zwischen Science-Fiction, body horror und Drama mäandern und dabei eine wissenschaftliche Perspektive mit einbrachten. Bereits in seinem Spielfilmdebüt Stereo (1969) bildet eine Forschungsinstitution den Schauplatz der Handlung, sind die Protagonisten Teil eines Experiments, das die Zusammenhänge zwischen Psyche und (entferntem) Sprachzentrum zu ergründen versucht. In seinem unmittelbar darauf entstandenen Crimes of the Future (1970) verwebt Cronenberg sogleich Industrie und Wissenschaft zu einer gefährlichen Einheit. Im Übergang zum folgenden Jahrzehnt war die Handschrift des Regisseurs zunehmend ausgereift: The Brood (1979), der hier zu untersuchende SCANNERS und der Kultfilm Videodrome (1983) inszenieren allesamt Verbindungen von menschlicher Psyche, viszeralen Körperbildern und – im Falle der letzten beiden – medialen Apparaturen. Cronenbergs berühmtester und erfolgreichster Film aus dieser Zeit (und bis heute[31]) ist das Remake The Fly (1986) mit Jeff Goldblum in der Hauptrolle, der als obsessiver Forscher die Teleportation organischer Lebensformen zu beweisen versucht und durch einen Zwischenfall Opfer seiner eigenen Experimente wird.

Zentral bleibt bei Cronenberg, darauf weisen einige Publikationen über ihn hin,[32] die Untrennbarkeit von Fleisch und Geist – seine Werke stellen bisweilen extremes Körperkino als konsequentes Resultat psychischer Ursachen dar. Sein großes Interesse an psychischen bzw. psychologischen Stoffen erstreckt über seine gesamte Karriere, Beziehungen zwischen Patienten und Behandelnden lassen sich diesbezüglich in THE BROOD, SCANNERS, THE DEAD ZONE, DEAD RINGERS (1988) und A DANGEROUS METHOD (2011) finden. Während letzterer sich historisch der Psychotherapie widmet, hier das Zusammentreffen von Sigmund Freud und C. G. Jung im Mittelpunkt steht, verhandelt The Brood Trennungsschmerz und psychische Krankheit in Form von Psychoplasmatik, was zuletzt die erste größere Geburt des neuen Fleisches sichtbar werden lässt, ein Begriff, mit dem der Filmemacher seither assoziiert wird.[33] THE DEAD ZONE schließlich, dem später noch ein vergleichender Blick gewährt wird, handelt von einem Langkomapatienten, der nach seinem Erwachen die Fähigkeit des Hellsehens bzw. der Präkognition an sich entdeckt. Den Figuren bei Cronenberg, solchen der Tragik, sind durchweg der Schmerz und das Leid in ihre Seelen und Körper eingeschrieben, der Regisseur interessiert sich durchgängig für die abtrünnige Seite, die derartige Fähigkeiten mit sich bringen. Seine Filme weisen diesbezüglich eine dystopische oder apokalyptische Note auf, wobei die finalen Minuten einiger seiner Werke eine nicht selten versöhnliche oder zumindest ambivalente Note versprühen (so auch in SCANNERS). Insgesamt fasziniert Cronenberg weniger der Horror als vielmehr eine neue Stufe der Evolution, auch wenn diese in nur wenigen Fällen ohne Schreckensbilder oder zumindest sehr ausdrucksstarke Körperbilder auskommt.

SCANNERS nähert sich dem Phänomen der PK entlang von drei Modi. Der erste Modus beschreibt Vorfälle, die unvorhersehbar in die Wahrnehmung des Zuschauers platzen, ihn sogleich überwältigen, schockieren. Sie sind sehr funktional gestaltet und vermitteln das plötzliche Ausgeliefertsein der Figuren, deren Überwältigung mit der des Zuschauers kongruiert. Der zweite Modus beschreibt wissenschaftliche Experimente, die eine Erklärung für die jeweils zuvor erlebten Vorfälle liefern, die sowohl an die anfangs hilflose und unwissende Hauptfigur Cameron Vale (Stephen Lack) als auch an die Zuschauer gerichtet ist. Mit der Zeit bestimmt aber zunehmend die eigene Erfahrung der als Scanner bezeichneten Telepathen untereinander den Fortlauf der Handlung, das heißt an die Stelle diplomatischer Erklärungen und sachlichen Wissens tritt zunehmend das Kräftemessen einzelner Scanner. In der Mitte des Gefechts befindet sich Vale, der zum Ende des Films das einlöst, was ihm der Psychopharmazeutiker und anfangs behandelnde Arzt Dr. Paul Ruth (Patrick McGoohan) prophezeit hat: „große Macht“.[34]

2.1 Vorfälle (Szene 1-2)

SCANNERS beginnt recht unvermittelt in einer Umgebung mit vielen Menschen. Im ersten Bewegtbild nach dem Vorspann sehen wir Vale, wie er durch einen Notausgang ein Einkaufszentrum betritt und sich, mittellos wie er ist, an den Resten der Gesellschaft bedient. Die erste Szene fokussiert alsbald den ersten Vorfall, einen telepathischen Kontakt zwischen Vale und einer Frau, die zum ersten Opfer von Vales (zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten) psychischen Kräften wird. Unterstützend zu den Bildern, die diese nonverbalen und immateriellen Kräfte einzig durch Blicke, Mimik, (schmerzerfüllte) Gestik und Schreie vermitteln, fällt der Filmmusik eine besondere Rolle zu. Der später vielfach ausgezeichnete Komponist Howard Shore, der seit THE BROOD fast alle von Cronenbergs Filmen vertont hat, lieferte für SCANNERS eine zeitgemäße und effektive Mischung aus orchestralem und elektronischem, minimalistischem Score, der auf auditiver Ebene regelmäßig die Übergänge von Musik und Ton verschwimmen lässt. Die immateriellen und an sich unsichtbaren Kräfte des Scannens, also der „Fluss der Telepathie“,[35] wie er von Dr. Ruth bezeichnet wird, werden mittels eines surrenden elektronischen Signals hör- und spürbar gemacht, das je nach Intensität und Auswirkung verstärkt, überlagert und ergänzt wird (häufig durch regelmäßiges vibrierendes Pochen, das einerseits mechanisch, andererseits aber auch organisch wie ein tiefer Herzschlag klingt). Insbesondere bei den ersten beiden Vorfällen fällt die akribische Abstimmung von Bild und Ton, von visuellen und akustischen Signalen auf, wodurch das Scannen, obschon immateriell und unsichtbar, ganzheitlich auf filmischer Ebene erfahrbar gemacht wird.

Szene 1[36] zeigt Vale in der Einkaufshalle, von seinem Erscheinen über den ersten Vorfall, bei dem eine Frau von seinen Kräften überwältigt wird, bis hin zur Verfolgung und vorläufigen Ruhigstellung durch zwei Personen. Zur einsetzenden (elektronischen) Musik bewegt sich Vale zunächst durch einen Speisebereich der Einkaufshalle und hier sodann von Tisch zu Tisch, wobei kurzzeitig die Musik ausklingt und einer unauffälligeren (Hintergrund-)Musik[37] weicht, während Vale eher unscheinbar und passiv wirkt. Nach Beginn[38] des Blickkontakts zu einer von zwei zusammensitzenden Frauen und des für ihn trotz einiger Entfernung deutlich hörbaren Gesprächs, das mit abfälligen Bemerkungen über seine Person nicht spart, signalisiert wenige Sekunden später sowohl Vales Mimik (Abb. 1) als auch der einsetzende Score, der elektronisch-minimalistisch geprägt ist, eine bestehende Verbindung zwischen Vales Psyche und der ihrigen.

Synchron zu den Bildern ist ein sich bedächtig steigerndes Surren zu hören, das zusätzlich um ein zerrendes Störsignal[39] erweitert und in regelmäßigen Abständen von einem vibrierenden Pochen begleitet wird. Mit dessen erstem Ertönen[40] scheint eine stabile sensitive Verbindung zwischen Vale und der Frau zu bestehen, die von seinen Scan-Fähigkeiten zunehmend beeinflusst wird (Abb. 2). Dies äußert sich in, in ihrem Ausmaß sukzessiv steigernd, Aussetzen der mimischen Kontrolle, zunehmendem Schüttelkrampf und schmerzerfülltem Schreien,[41] worauf die Frau Sekunden später zu Boden geht und vollständig von den PK-Fähigkeiten des Sendermediums Vale überwältigt ist. Die Verbindung zwischen Sender- und Empfängermedium koppelt zu den genannten Zeitpunkten die jeweilige Wirkung in abgeschwächter Form auf den Sender zurück, wobei klar wird, dass auch dieser unter seinen Fähigkeiten leidet, diese ihm Schmerzen bereiten und er sie scheinbar nicht kontrollieren kann. Einmal aufgebaut, scheint ein sehr stabiler Scan-Kanal zu bestehen, dem sich Empfänger, aber auch Sender nicht mehr (oder nur ganz schwer) entziehen können. Erst die konsequente Abwendung vom Empfängermedium, hier ausgelöst durch einen zusätzlichen Impuls – zwei Männer in Anzügen und grauen Mänteln nähern sich Vale – und verfolgen ihn durch die Einkaufshalle, bis sie ihn, nach bewegungsreicher Jagd über diverse (Roll-)Treppen und mittels Narkosepfeil schließlich ruhigstellen und abtransportieren.[42] Die Erklärung für das soeben Gesehene bzw. Erlebte wird im Film nachgereicht. Innerhalb dieser Untersuchung sei vorweggenommen, dass hier ein zunächst unkontrollierbares Phänomen nicht nur der Telepathie, also des Gedankenlesens, sondern auch der drastischen psychokinetischen Reaktion auf die telepathisch empfangenen Informationen inszeniert wird, das mit seiner überdeutlichen Wirkung auf ein biologisches System als Biokinese bezeichnet werden muss. Die Eingangsszene, und das setzt den Grundton für die weitere Erzählung, verdeutlicht darüber hinaus die fehlende Kontrolle des starken Mediums (Vale) über seine Fähigkeiten und damit verbundene Schmerzen bei ihm selbst.

Szene 2[43] zeigt uns den Vorfall, der von den Machern ursprünglich als Szene 1 geplant war, jedoch aufgrund seiner ästhetischen Drastik nach hinten versetzt wurde, um das Publikum nicht vom ersten Moment an zu überfordern.[44] Gezeigt wird als kurzer Establishing-Shot ein im Brutalismus-Stil errichtetes Industrie-Gebäude mit der Aufschrift „ConSec“[45] auf einer vorgelagerten Steintafel. Der Umschnitt suggeriert, dass sich die folgende Szene in diesem Gebäude befindet, wobei ein illuminierter Hörsaal gezeigt wird, der unregelmäßig mit Publikum besetzt ist. Auf der Bühne lädt ein Sprecher, der sich sogleich als Scanner outet, zu einem Experiment ein. Er benötige eine freiwillige Person,[46] um vor Publikum einen gedanklichen Eingriff demonstrieren zu können: „Ich möchte alle, die Sie hier anwesend sind, scannen, und zwar einer nach dem anderen.“[47] Der Sprecher, der anfangs in Nahaufnahme gezeigt wird, weist auf mögliche auftretende Schmerzen hin, die mit dem Prozess des Scannens verbunden seien. Gleichzeitig weist er auf die gewährleistete Sicherheit des geplanten Experiments hin, da auch ein Arzt anwesend sei, doch er bittet darum, die möglichen Nebenwirkungen nicht zu unterschätzen. Nach deutlichem Zögern von Seiten des Publikums meldet sich schließlich ein Freiwilliger, den wir kurz darauf neben dem Scanner Platz nehmen sehen.

Ab da sehen wir die beiden Personen, zwei Männer in dunkelblauen Anzügen samt Krawatte, nebeneinandersitzen, wobei der Sprecher die Testperson bittet, an etwas Persönliches zu denken. Mit dem erneut nachhallenden Pochen, ähnlich einem dumpf verrauschten leisen Schlaggeräusch, wird der Beginn des Scan-Prozesses signalisiert.[48] Zum sich wiederholenden Pochen kommt ein neues Geräusch hinzu, das wie das elektronisch erzeugte Knurren eines Raubtiers klingt und zu einer Nahaufnahme der getesteten Person ertönt, die von diesem Moment an insgeheim die Kontrolle über das Experiment zu übernehmen scheint.[49] Während die getestete Person mit geschlossenen Augen konzentriert und fokussiert entlang kontrollierter Mimik und Körperhaltung den Prozess des Scannens durchlebt, verliert der Tester immer mehr die Kontrolle über das Experiment und sich selbst. Dies äußert sich, ähnlich wie in Szene 1 bei der Frau, in Zittern und zunehmenden Zuckungen durch den gesamten Körper, dessen Nervensystem blockiert bzw. manipuliert scheint und bei der betroffenen Person zu immer stärkeren Verkrampfungen führt.[50] Innerhalb dieser Verkrampfungen windet sich der Scanner zunehmend vor Schmerz. Er schafft es, während der spasmisch anmutenden Zuckungen noch ein paar Mal äußerst kurz, vorrangig mittels der Augenmuskeln den Blick auf seinen Testpartner neben ihm zu lenken, während sein Oberkörper und Kopf völlig verkrampft in die Sitzposition gefesselt sind. Seine Mimik suggeriert immer größere Schmerzen und einzig seine beiden Hände vermag er kurz in Richtung Gesicht zu bewegen, als wollte er den Schmerz aus seinem Kopf nehmen.[51] Daraufhin bleiben seine Arme, zuckend wie der Rest von ihm, relativ fixiert auf der Tischoberfläche vor ihm, lassen ihn völlig hilflos und überwältigt erscheinen (Abb. 3).

Mit den zunehmenden Kräften, die hier zwischen beiden Personen zu fließen scheinen, hat sich auch die elektronische Filmmusik kontinuierlich verstärkt, was sich zu diesem Zeitpunkt bereits in mehreren Schichten dauerhafter Signale, also akustischen Strömen äußert, die in ihrem überlagerten Fließcharakter, dem zuletzt noch ein besonders enervierender, in seiner Frequenz immer weiter ansteigender Pfeifton hinzugefügt wird, kontinuierlich verstärkte Wellen bzw. Schwingungen auf tonaler Ebene vermitteln. Während dieser Steigerung wird nur zweimal für einen je kurzen Moment auf das zunehmend ungläubige Publikum geschnitten, dessen Reaktion zuletzt Angst erkennbar werden lässt, die aber nicht die Faszination am zu Sehenden übertrifft, und alle Zuschauer – wie auch zuvor vom Tester gebeten – auf ihren Plätzen belässt. Während die kontrollierte Mimik der Testperson zunehmend Befriedigung vermittelt, dieser scheinbar kurz vor einem gefühlsmäßigen Höhepunkt steht, setzen abrupt alle bis hierhin hörbare Töne aus und in einem blitzartigen Umschnitt[52] auf den Tester wird gezeigt, wie dessen Kopf leinwand- bzw. bildschirmfüllend explodiert, dabei Unmengen an Kunstblut und Gehirnmasse in knallig roter Farbe versprüht werden (Abb. 4), wobei in der deutschen Synchronfassung der Knall der Explosion und das schmatzende Geräusch der Körpermasse von nichts überlagert werden, die Schreie und Ausrufe aus dem Zuschauerraum erst als Reaktion darauf etwa eine Sekunde später einsetzen – während in der englischen Originalversion die (stärkeren) Schreie bereits synchron zum Explosionsgeräusch deutlich zu vernehmen sind.[53]

Die enorm überwältigende Explosion des Kopfes wird dabei in Zeitlupe gezeigt und nimmt in ein und derselben Einstellung exakt 41 Einzelbilder in Anspruch (bei 24fps). Mit dieser extremen körperlichen PK-Manifestation, bei der die Wirkung der Biokinese der invertierten Kraft eines Druckabfalls in einer Kabine gleichkommt, ist der Zuschauer, obwohl er an dieser Stelle bereits eine (leichte) Ahnung hat, was Scannen innerhalb der filmischen Erzählung bedeutet, völlig überwältigt und schockiert über die Intensität des Gezeigten. Nie zuvor hat ein Film die parapsychologische Kraft der PK derart viszeral und schmerzhaft – und vor allem so plötzlich – inszeniert: „Die unvermittelte Drastik dieses On-Kamera-Effekts sucht noch heute ihresgleichen“.[54] Die daraus resultierende Wirkung ist völlige Überwältigung und Hilflosigkeit, zumal sich die filmisch manifestierte Gewalt direkt gegen das Kraftzentrum des Gegenübers, das Zerebrum, richtet und es schlagartig in seinem Keim zerstört. Die Person, die insgeheim die Kontrolle übernahm und den Scanner biokinetisch überwältigte, stellt sich als der gefährliche und bösartige Scanner Revok (Michael Ironside) heraus, der gleichsam revolutionäre wie fatale Absichten hegt.

Insbesondere in dieser soeben beschriebenen Szene 2 sahen Autoren die paradigmatische Verbindung von Zerebralem und Viszeralem bei David Cronenberg, wonach der Geist nicht von der Materie zu trennen ist. Kim Newman betitelte seinen Booklet-Essay zu SCANNERS (The Criterion Collection) Mind and Matter,[55] und für Andreas Busche besitzt der explodierende Kopf, gleichwohl „ultimativer money shot“,[56] Schlüsselmotivcharakter, „weil er ein im Cronenbergschen Genre-Verständnis wesentliches Bild für die Transzendenzfähigkeit des Körpers liefert: die telepathische Übernahme als Inbegriff der Fusion zweier Nervensysteme“.[57] Spätestens mit diesem Bild wird die symbiotische Einheit von Fleisch und Geist deutlich.

2.2 Experimente und Untersuchungen (Szene 3-5)

Die wissenschaftliche Annäherung innerhalb der filmischen Erzählung von SCANNERS findet über zwei eindrucksvolle Experimente mit dem Protagonisten Vale, geleitet von Dr. Ruth, sowie über ein archiviertes Gespräch mit einem weiteren Scanner und ehemaligen Patienten (Revok) statt, das per Video zu sehen ist (und Vale gezeigt wird).

Szene 3[58] folgt im Film direkt auf Szene 1, bietet sogleich eine Erklärung für das anfangs Gesehene und Erlebte. Wir sehen Vale in weißer Patientenkleidung an ein Bett gefesselt, er wirkt wie ein Gefangener: Die metallische Konstruktion des Kopfteils des Bettgestells ähnelt Gitterstäben einer Gefängniszelle (Abb. 5). Der Film vergeudet keine Zeit, um zu vermitteln: Vale ist nicht nur Gefangener seiner Gedanken, die sein Wesen und seine ganze Umwelt beeinflussen, er ist darüber hinaus auch Versuchsobjekt für Dr. Ruth, ein Mittel[59] mit einem bestimmten Zweck, und er grenzt im Verlauf der Handlung, analog zum Medienbegriff selbst, auch an das Werkzeug[60] (eines gegen Revok bzw. die bösen Scanner) an. Das Interieur wirkt dabei klinisch-kalt und unfertig, wir befinden uns im Inneren eines verlassenen Industriegebäudes, wie der nachgeschobene Establishing-Shot[61] zeigt. Dr. Ruth nutzt diesen ruhigen Ort, schlicht The Factory genannt, für seine Untersuchungen. Zum ans Bett gefesselten Vale, der soeben von seiner Narkose aus dem Einkaufszentrum aufgewacht ist, spricht er: „Sie sind ein Scanner. Aber Sie haben es nicht erkannt. Dabei ist das die Ursache all ihrer Ängste und Qualen.“[62]

Daraufhin beginnt das erste Experiment, bei dem der Arzt nichts weiter macht, als mehrere Personen in den Raum und sich je einen Platz auf den vorbereiteten Stuhlreihen suchen zu lassen (Abb. 6). Mit dem Betreten der ersten Personen[63] sind zunehmend verschiedene Stimmen zu hören, wobei man die Personen jedoch nicht sprechen sieht. Wenige Momente später wird deutlich, dass die Stimmen Vale belasten, er windet sich in seinem Bett. „Etwas schneller bitte“,[64] ruft Dr. Ruth, der Vale beständig im Blick hat und seine beginnenden Schmerzen registriert. Das Experiment versammelt fünfzig Probanden im selben Raum, die sichtbar nicht sprechen, Vale aber dennoch all ihre Stimmen vernimmt, die ihn zunehmend überfordern und leiden lassen. Er als Scanner kann den Stimmen in seinem Kopf nicht entkommen, kann seine Fähigkeit nicht steuern. Der Film verdeutlicht diese Wirkung mittels mehrfach wiederholter Schuss-Gegenschuss-Perspektive auf Vale und die Probanden, die zusätzlich in seitlichen Kamerafahrten erfasst werden, um ihre Menge zu verdeutlichen, wobei ihre Stimmen immer heftiger durcheinandergehen, während ihre Münder wie erwähnt geschlossen bleiben.[65]

Noch in der Fortführung des Experiments wird Vale von vielen Stimmen geplagt, die nun teilweise in die Tiefe verzerrt ertönen. Die Wirkung (die Probanden, die von der beweglichen Kamera in ihren Stuhlreihen gezeigt werden) erscheint zunächst als dauerhafte Überblendung auf Vale, während die Kamera aus deutlicher Höhe von rechts nach links um den ans Bett gefesselten und spasmischen Patienten herumschwenkt und somit sein Ausgeliefertsein auf zweifache Weise filmisch erfahrbar gemacht wird. Dass die Kamerafahrt[66] am Ende in unmittelbarer Nähe einer Überwachungskamera endet, beinahe deren Blick auf Vale einnimmt, untermauert das Gefühl des Ausgeliefertseins, wobei nach einem Zwischenschnitt auf die Kamera diese Perspektive wiederholt eingenommen wird.[67] Das Experiment, ergo die Sicht- und Hörbarkeit der Probanden wird mittels Schuss-Gegenschuss-Aufnahmen und (teilweise) Überblendung für einige Zeit fortgeführt, die Wirkung der Bilder mehrfach wiederholt.[68] Erst als ihm der Arzt ein Mittel spritzt, lässt die Wirkung der Stimmen allmählich nach, bis sie schließlich völlig verstummen. „Jetzt können wir in Ruhe reden“,[69] spricht Dr. Ruth, wobei die spannungsgeladene elektronische Filmmusik noch ein paar Sekunden länger nachhallt und den insgesamt sehr beunruhigenden Charakter des soeben gezeigten Experiments abrundet. Das Reden, die vollständige parapsychologische Erklärung des soeben miterlebten Experiments wird in Szene 4 nachgereicht. (Dem vorgeschaltet ist Szene 2.)

Szene 4[70] beginnt mit einer Nachbesprechung zwischen Dr. Ruth und Vale zum im Szene 1 erlebten Vorfall sowie zum in Szene 3 bezeugten Experiment. Auf die Frage von Vale, was der Arzt mit Scanner nun genau gemeint habe, antwortet dieser: „Eine Laune der Natur. Jemand, der mit außergewöhnlichen Wahrnehmungsfähigkeiten geboren wurde. Es ist eine gewisse Art von Störung der Synapsen, die man Telepathie nennt. Vielleicht ist es eine Krankheit oder eine Folge von Strahlen, wir wissen es selbst nicht genau.“[71] Dr. Ruth ist Psychopharmazeut, spezialisiert auf das Phänomen der Scanner. In Bezug auf den Vorfall im Einkaufszentrum, speziell auf die eine Frau, die von Vales Scan-Fähigkeit überwältigt wurde, erwidert der Patient: „Ich habe überhaupt nichts mit ihr gemacht. Das war sie. Sie hat mich irgendwie gezwungen, an sie zu denken.“[72] In Bezug auf das Experiment mit den fünfzig Leuten, die „zu laut geredet“[73] hätten, erklärt Vale: „Das waren andere Stimmen, welche ohne Lippen. Sie haben mich fast erstickt und ich konnte es nicht bremsen.“[74] Das von Dr. Ruth an Vale verabreichte Mittel sei ein Repressiv namens Ephemerol, das die Scan-Fähigkeit unterdrücke, also „den Fluss der Telepathie“[75] verhindere, sodass im Falle von Vale die Stimmen aufhören. Auf die Frage Vales, woher Dr. Ruth dies alles wisse, antwortet dieser: „Das ist mein Beruf.“[76] Diese Szene verdeutlicht zum einen den wissenschaftlichen Charakter, mit dem der Film sich zunehmend dem Sujet nähert, und zum zweiten die Möglichkeit der medizinischen Kontrolle der soeben erklärten Fähigkeiten. Telepathie als „Störung der Synapsen“[77], als eine Form von Krankheit, ihr Ursprung ungewiss. Als mögliche Folge von Strahlung rücken sie und die sich daraus entwickelnde PK ganz in die Nähe einer Mutation. Die Scanner sind, ähnlich den X-Men, Mutanten, die erst den Umgang mit ihren Kräften erlernen müssen. Dieser Umgang bedeutet, die freiliegenden Kanäle der Scanner-Medien, ähnlich den Augen, kontrolliert zu öffnen und zu schließen.[78] Denn die immaterielle, paranormale Energie scheint beständig zu fließen.

Hinsichtlich der Inszenierung des Gesprächs ist anzumerken, dass seine beiden aktiven Teilnehmer wechselweise in direkter Ansicht und zusätzlich auf einem Monitor gefiltert zu sehen sind (Abb. 7), der das Bild der Überwachungskamera zeigt, und wonach ein weiterer Teilnehmer dem Gespräch als Zuhörer in einem anderen Raum beiwohnt. Das bedeutet, dass das telepathisch begabte Medium über ein weiteres Medium (den Monitor) zu sehen ist, eine direkte Wechselbeziehung zwischen unterschiedlichen Medien – einmal menschlicher und einmal technischer Natur – bereits an dieser Stelle ästhetisch in den Film integriert wird und somit ein Vorgriff auf spätere Szenarien gegeben ist, die allesamt eine Steigerung der medialen Wechselbeziehung bzw. Interaktion darstellen. Das Ende des Gesprächs wird dabei konsequent mit Erlöschen des Videomaterials der Überwachungskamera verdeutlicht, die abrupt ein graues Standbild mit leichten Interferenzen zeigt (und nicht etwa durch Abblende des Filmbilds, mit direktem Blick auf die Figuren). Der weitere, beobachtende Teilnehmer stellt sich als Braedon Keller (Lawrence Dane) heraus, den zuvor in einer weiteren Szene eingeführten Sicherheitschef der Firma ConSec. Nachdem er dem Gespräch äußerst aufmerksam beigewohnt hat, greift er zum nächsten Medium, einem Telefon, um einen wichtigen Anruf zu tätigen. Das Telefon wird hier in einer sich öffnenden dramaturgischen Klammer als entscheidendes Medium etabliert, das später gegen Ende des Films, ebenfalls zwischen den Figuren Keller und Vale, eine Schlüsselrolle spielt (Szene 7).

Eine für das Verständnis des Films zentrale Szene ist die nun besprochene Fortführung[79] von Szene 4, die als ergänzendes Dokument für Vale (und die Zuschauer) an das zuvor geführte Gespräch anschließt. Ästhetisch knüpft die Darstellung des folgenden (Film-)Dokuments zunächst an das Bild der Überwachungskamera an, signalisiert also eine thematische Ähnlichkeit, dabei jedoch mit einer grundlegenden Abweichung: Im Gegensatz zum gegenwärtigen, zugleich interferierten[80] Bild des Überwachungsvideos stellt das folgende Bildmaterial eine Archivaufnahme in zelluloidem Schwarzweiß dar, das regelmäßig von Laufstreifen und Kratzern auf dem grob montierten Film durchzogen ist. In ihm erwacht der jüngere Geist von Revok zum Leben, der als Patient in einem Verhörzimmer an einem Tisch sitzt (Abb. 8). Im Vordergrund ist seine Gesprächspartnerin noch von hinten zu erkennen, während er deutlich von vorne für die Zuschauer – einschließlich Vale, dem das Material von Dr. Ruth gezeigt wird – zu sehen ist. Revok hat sich ein kleines Stück Papier zwischen die Augen geklebt, leicht nach oben versetzt auf die Stirn. Auf diesem ist ein drittes, gezeichnetes Auge zu erkennen. Revok habe dies über sein Loch in der Stirn geklebt, damit niemand in ihn reinschauen bzw. in seinen Kopf eindringen könne. Bohren musste er das Loch selbst, durch seine Stirn, um den Druck aus seinem Kopf zu lassen: „In meinem Kopf waren zu viele Leute, da war für mich kein Platz mehr.“[81] (In späteren Szenen fällt diesbezüglich die geschminkte Narbe auf der Stirn des Darstellers stärker auf, der Zuschauer hat nun einen verstärkten Blick dafür.)

Was hier zur Sprache kommt, stellt zum einen eine direkte Verbindung zwischen den Figuren Vale und Revok her, zum anderen eröffnet es eine tiefere parapsychologische Ebene. Genau wie Vale, dessen Pein durch unkontrolliert zu hörende Stimmen in Szene 1 und 2 verdeutlicht wurde, war Revok in der Vergangenheit von solchen telepathisch einströmenden Stimmen geplagt. Als Mittel blieb ihm nur die eigene Verstümmelung, ein Ventil, ein zusätzlicher Kanal, gebohrt durch seine frontale Schädeldecke, der wie ein drittes Auge erscheint. Dieses Verfahren, in der Fachsprache Trepanation genannt, findet bereits in Cronenbergs Stereo Erwähnung. Inspiriert wurde er durch die Texte des niederländischen Hobby-Mediziners Bart Huges, der sich in den 1960er-Jahren die Stirn durchbohrte um, nach seinen eigenen Worten, seinen Geist zu erweitern.[82]

„Es ist offensichtlich, was Cronenberg an dieser Vorstellung fasziniert hat. Das in der buddhistischen und hinduistischen Kultur verbreitete Konzept des ‚Dritten Auges‘ beschreibt den Zugang zu einer höheren menschlichen Bewusstseinsform – ein Thema das Cronenberg in seinen nächsten Filmen Videodrome und The Dead Zone (beide 1983) weiter beschäftigen sollte.“[83]

Revoks drittes Auge symbolisiert demnach eine höhere Bewusstseinsform, eine erweiterte menschliche Fähigkeit, die dem Paranormalen respektive Parapsychologischen zugeordnet ist. Revok sieht, fühlt und kontrolliert allein Kraft seiner Gedanken. Sein drittes Auge symbolisiert einen zusätzlichen bzw. erweiterten Kanal, über den er als Medium Informationen versenden und diese als psychokinetische Waffe einsetzen kann. Bezogen auf die hier besprochene Szene resümiert auch Busche: „Revok gibt den Anschein einer hochgradig verwirrten, schizophrenen Persönlichkeit, doch er hat das Chaos in seinem Kopf bereits als potenzielle Waffe erkannt.“[84] Im weiteren Verlauf der Handlung wird bestätigt, dass Revok der bisher gefährlichste aller Scanner ist. Als Anführer einer im Untergrund agierenden Armee böser Scanner plant er, die guten Scanner, zu denen sich Vale gesellt, auszuschalten. Hier dominiert über weite Strecken des Films eine episodisch konstruierte Erzählform mit relativ schematischen Figuren. Doch Cronenberg verfolgt auf zweiter Ebene eine bemerkenswerte parapsychologische Prämisse.

Das soeben benannte dritte Auge als Symbol für einen zusätzlichen Kanal ist entscheidend für das ab hier rasant weiterentwickelte Medien-Verständnis bei Cronenberg. Medien, darauf weist auch der Medienwissenschaftler Stefan Höltgen hin, „sind bei Cronenberg Übermittler, Membrane, Psychosen, elektrischer Strom, Organe, menschliche Körper, Gewalt – und manchmal auch Kommunikationsmedien“.[85] In näherem Bezug auf den kommunikationstechnologischen Ansatz der Medien nimmt SCANNERS eine initiierende Position bei Cronenberg ein, wonach die titelgebenden Figuren in der Lage sind, Kommunikationskanäle zu öffnen, die anderen Menschen verschlossen bleiben:

„Sie verfügen also über eine Eigenschaft des Mediums im okkultistischen Sinne: Gedanken oder Gefühle von Menschen – und in SCANNERS sogar von Computern, die nach McLuhan die Erweiterung die Erweiterungen des menschlichen Nervensystems darstellen – zu empfangen und in eine für alle verstehbare Sprache zu übersetzen, das ist die Fähigkeit der Scanner-Medien.“[86]

Zum Geleit des folgenden Experiments in Szene 5 sei Dr. Ruths Aussage an Vale zitiert: „Telepathie besteht nicht nur aus Gedankenlesen. Es ist die direkte Verbindung zweier Nervensysteme, die räumlich voneinander getrennt sind. Ich möchte, dass Sie diese Verbindung herstellen.“[87] Entscheidend ist hier die zitierte räumliche Trennung zwischen den Medien. Sie lässt SCANNERS vor dem Hintergrund eines parapsychologischen (Simulations-)Raums im Film weiterdenken, bei dem diese Trennung im Verlauf der Handlung konsequent verringert und schließlich aufgehoben wird.

Szene 5[88] wird aus Platzgründen nur knapp als kommentierter Bildnachweis besprochen. Das zweite Experiment zeigt Vales ersten Schritt zur Kontrolle seiner Fähigkeiten, indem er in einem Raum einem Probanden gegenübergesetzt wird, unter Aufsicht von Dr. Ruth und mit technischen Assistenten, die kontinuierlich Messwerte auf medizinischen Geräten überprüfen. Ziel des Experiments ist, dass Vale mittels seiner biokinetischen Fähigkeiten die Herzfrequenz der anderen Person sukzessive erhöht und – quod erat demonstrandum – im entscheidenden Moment seine Kräfte dahingehend selbständig kontrolliert, sodass die Wirkung auf den anderen Organismus reduziert wird und höherer biosystemischer Schaden abgewendet wird. Dabei sind die Bilder der Messwerte auf den Geräten nicht zu unterschätzen: Indem sie die regelmäßige und sich stetig erhöhende Frequenz des Herzschlags zeigen, erinnern sie an Messwerte, die bei parapsychologischen Untersuchungen Klopfgeräusche als PK-Manifestation dokumentierten (Abb. 9-12).[89] Das Erkennen der Fähigkeit zur selbstständigen Kontrolle der Biokinese-Kräfte setzt die Grundlage für die im weiteren Verlauf entwickelte Konkurrenzfähigkeit Vales gegenüber Revok. Der Kampf der Scanner kann beginnen. Jedoch werden diese Kämpfe im folgenden Unterkapitel bewusst kürzer als die vorangegangenen Szenen beschrieben und dafür mehr auf ihre parapsychologische Bedeutung, und hier insbesondere entlang der Vernetzung und Transformation von Medien, eingegangen.

2.3 Kampf und Verschmelzung (Szene 6-8)

Szene 6: zerstörte Séance.[90] Diese Szene beschreibt das durch Revok gesteuerte bewaffnete Eindringen zweier Männer – also Stör-Medien – in einen Rückzugsort der guten Scanner, bei denen sich neben Vale auch die hochbegabte Kim Obrist (Jennifer O’Neill) aufhält. Das teilweise Ausschalten durch die Bewaffneten gelingt, weil sich die Scanner zu diesem Zeitpunkt in einer Séance befinden (Abb. 13), und Kim erst nach den ersten Schüssen reagieren kann (während die anderen Scanner keine Reaktion zeigen).[91] Noch mit verschlossenen Augen und in einem markerschütternden Schrei kündigen sich Kims Kräfte an, die aus ihrem Innersten heraus eine extreme Manifestation bewirken: Die Angreifer gehen in Flammen auf und fallen kurz darauf tot zu Boden (Abb. 14).[92]

Noch bevor Mark L. Lester mit seiner Stephen King-Adaption Firestarter (1984) auf sich und die junge Drew Barrymore aufmerksam machte, wird in SCANNERS ein weiblicher Feuerteufel gezeigt, der die Fähigkeit der Pyrokinese beherrscht. An dieser Stelle sei jedoch verstärkt auf die Bedeutung der Séance verwiesen, deren Ähnlichkeit mit parapsychologischen Praktiken generelles Thema der ASW- bzw. PK-Forschung ist: „Die Grenzen zwischen spiritistischer Séance und wissenschaftlicher Untersuchung waren stets fließend.“[93] Bei der Séance fällt das Medium (oder die Medien) in Trance, „woraufhin sich vermeintliche ‚Kontrollgeister‘ (die Stimmen Verstorbener)“[94] melden und einen Kontakt jenseits von Raum und Zeit zulassen. Das Jenseits wurde in der Parapsychologie auch als anderer Ort verstanden, zu dem eine kommunikative Verbindung möglich war, deren nicht eindeutig beweisbare Phänomene (Aufzeichnung von Stimmen, PK-Erscheinungen wie Ektoplasma, Levitationen oder verschobene Gegenstände) in der Mitte des 20. Jahrhunderts wiederholt diskutiert wurden.[95] PK-Manifestationen bildeten dabei häufig den Höhepunkt der Séance. Ähnlich wird Kims Krafteruption bzw. ihr Erzeugen pyrokinetischer Manifestation in die Dramaturgie der Szene eingebaut. Zuvor finden die Scanner während ihrer Séance Frieden und teilen ihre positiven Kräfte, tauschen diese untereinander aus. Es entsteht ein Netzwerk aus positiven und auch befriedigenden telepathischen Informationen.[96]

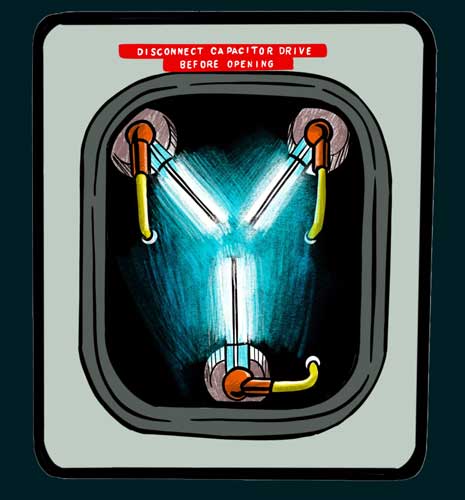

Szene 7: Vale/Computer.[97] Nach rudimentären Kämpfen der Scanner untereinander gelingt Cronenberg gegen Ende eine beachtliche filmische Darstellung des Ghost in the Machine.[98] Vale hackt sich über ein Telefon (Telefonzelle) in den Zentralcomputer von ConSec ein, der, wie ein Techniker der Vollständigkeit halber bemerkt, mit dem öffentlichen Telefonnetz verbunden ist. Der Telefonhörer – die sich schließende Klammer zum zuvor erwähnten Apparat in Szene 4 – wird zum Input-Kanal (Abb. 15) von Vales PK-Kräften, die nun als Technokinese in Erscheinung treten. Der Äther fließt – in Strömen. Am anderen Ende der Leitung befindet sich neben drei Technikern auch Sicherheitschef Keller, der sich im Geheimen mit Revok verbündet hat, um seine Machtposition in einer möglichen neuen Weltordnung zu sichern. Vale zapft sensible Daten aus dem ConSec-Computer – eine damit verbundene Biotech-Firma veräußert das zuvor als Scanner-Repressiv vorgestellte Mittel Ephemerol an Schwangere, wodurch deren ungeborene Babys bereits zu Scannern mutieren – und sein Nervensystem verschmilzt im wahrsten Sinne mit dessen Schaltkreis.

Durch die Scan-Fähigkeit kann die Frage, ob jemand gerade im Computer sei, wie Keller formuliert (Abb. 16), gleichzeitig im übertragenen Sinne sowie ganz wörtlich verstanden werden. Per Scanning ist ein Teil von Vale psychophysikalisch mit einer komplexen Maschine verbunden. Und auch wenn dies in SCANNERS noch nicht zu grotesken Mensch-Maschine-Körperbildern gereicht, wie es bei Cronenberg ab Videodrome der Fall ist, ist der physische Ausprägung, die Manifestation der PK, unübersehbar. Hier sei noch einmal der kommunikationswissenschaftliche Ansatz der Medien betont, wonach mit dem Computer die Erweiterung des Nervensystems des Scanner-Mediums inszeniert wird: filmisch dargestellt in Nahaufnahmen des Schaltkreises (Abb. 17). Am Ende des Kampfes in bzw. mit dem Computer bleibt den Technikern nur der Shutdown des kompletten Systems, wodurch eine heftige Rückkopplung auf Vale entsteht, die dieser dank seiner enormen Kräfte aber zu blockieren in der Lage ist und damit eine erneute, noch viel heftigere Rückkopplung auf das Computersystem bewirkt. Zuletzt geht der Computer und mit ihm der Technikraum in Funken und Flammen auf (Abb. 18). Vales Technokinese übersteigt in ihrem Ausmaß bereits die biokinetisch bedingte Kopfexplosion durch Revok in Szene 2 (die aber in ihrer Effektivität konkurrenzlos bleibt).

„Aus dem bisher Gesagten ergibt sich unmittelbar, daß im Modell der Pragmatischen Information Psychokinese nichts anderes darstellt als ein Muster, das von einem organisatorisch geschlossenen System erzeugt wird. Dieses Muster stellt gewissermaßen den ‚Geist der Maschine‘ dar. Der zeigt sich als eine nichtlokale Korrelation, die realiter gemessen oder beobachtet werden kann, allerdings nicht ohne Interaktion mit dem organisatorisch geschlossenen System.“[99]

Das zugrundeliegende Charakteristikum der telepathischen bzw. psychokinetischen Prozesse in SCANNERS ist ihre mediale Ausprägung: „Scanning ist ein ‚Distanzmedium‘: Es verkürzt die Distanz zwischen zwei Nervensystemen virtuell auf ein Minimum. Auf diese Weise wird aus zweien ein Bewusstsein, schließlich sogar aus zwei Körpern einer“[100], was uns folgerichtig zur letzten Szene bringt.

Szene 8: Vale/Revok.[101] Die Szene zeigt in ausufernder filmischer PK-Choreografie und in Kombination aller bis dahin im Film gesehenen Spezialeffekte, wie die biokinetischen und technokinetischen Kräfte von Vale und Revok aufeinanderprallen (Abb. 19). Am Ende des nicht nur schmerzvollen, sondern existenziell vernichtenden Kampfes, der beide Scanner an ihre Grenzen bringt, steht nicht der deutliche Sieg der einen und die Auslöschung der anderen Seite, sondern wiederum eine Verschmelzung beider Individuen. Cronenberg, der in seinen Filmen immer auch den Evolutionsprozess als Ganzes im Blick hat, lässt eine neue Lebensform entstehen, indem er Vales Seele in Revoks Körper eintauchen lässt, Vale also fortan in Revok fortlebt. Die mediale Distanz wurde nicht nur auf ein Minimum reduziert, sondern vollständig annihiliert. Revok wurde zum Medium für Vale, das Durchscheinende ist auch hier relevanter als die spezifische Erscheinung des Mediums selbst.

Zu Kim, die den Kampf sprichwörtlich verschlafen hat und nun umso verstörter das Resultat bezeugt, sagt der neue Vale am Ende nur: „Ich bin’s, Kim – Cameron. Ich lebe. Wir haben gesiegt. Wir haben gesiegt…“.[102] Die Stimme aus Revoks Körper ist dabei die von Vale, jedoch akustisch verzerrt und überlagert. Zudem sehen Revoks Augen anders aus. Dieser Vale-Revok (Abb. 20) erscheint als hybride, neue Lebensform, wobei eine klare Parallele zu umliegenden Science-Fiction-Filmen erkennbar ist, das Finale von Star Trek: The Motion Picture (1979) als nur ein Beispiel von vielen. Im Vergleich zum ansonsten sehr düsteren und apokalyptischen Tonfall von SCANNERS mutet der Ausgang des Finales fast schon wie ein Happyend an, wirkt halb versöhnlich, halb ambivalent und entspricht zugleich der Logik des Films.[103] Das letzte Bild vor dem Abspann, die Nahaufnahme auf den neuen Vale, geht dabei in eine Weißblende über, was sowohl Tod als auch Neubeginn symbolisieren kann. Der Film endet also konsequent mit einem Moment des Übergangs, mit einem Schwellenerlebnis.

Als Zusatzbemerkung bleibt zur unmittelbaren Aussage von SCANNERS in Bezug auf die Parapsychologie und ihre Handelnden Folgendes zu sagen: Die Scanner – Telepathen, Sensitive – werden als Opfer und Versuchspatienten eingeführt und von den scheinbar normalen Figuren als Randständige behandelt. Daraus hervor geht ihr Drang zur Selbstverwirklichung, zur Entwicklung einer „eigene[n] Persönlichkeit“[104]. Zumeist wird mit den Scannern Bedrohung assoziiert, ihr PK-Potenzial birgt erhebliche Gefahren für andere Menschen.[105] Der Film handelt also vom Kampf parapsychologisch geprägter Individuen innerhalb der Gesellschaft, sowohl untereinander als auch gegen etablierte Institutionen und Personen. Unter diesem Gesichtspunkt kann man den Film als Ganzes auch als einen großen Kommentar auf die Entwicklung der Parapsychologie innerhalb der Wissenschaftsgeschichte lesen, mit ihren Protagonisten als auffällige, unheimliche und auch bedrohliche Individuen, die das Regelgefüge etablierter Strukturen immer wieder herausforderten.[106]

2.4 Randnotiz zu The Dead Zone (1983)

David Cronenberg hat die in SCANNERS verhandelten Themen in zwei direkt darauffolgenden (und fast zeitgleich erschienenen) Filmen – als gewissermaßen zwei Zweige desselben Astes – weiterverarbeitet. Der erste Film ist Videodrome, der die Mensch-Maschine-Symbiose weiterdenkt und endgültig das neue Fleisch (am Ende gar in wörtlicher Aussprache) etabliert. Der zweite ist die Stephen King-Adaption THE DEAD ZONE, die sich verstärkt mit den beiden anderen Aspekten der ASW, Hellsehen und Präkognition, beschäftigt, wie sie beim Autor häufiger vorkommen.[107] Christopher Walken spielt hier den Unfallgeschädigten Johnny Smith, der aus einem fünfjährigen Koma erwacht und fortan die genannten besonderen Wahrnehmungsfähigkeiten an sich feststellt. Der Film betont entlang seiner Romanvorlage fatale Ereignisse, schicksalhafte Begebenheiten, die mit Unfällen und – wie der Titel unschwer vermuten lässt – mit Tod zu tun haben. Smith wird zu einem Warn-Medium. Dabei muss er physischen Kontakt (Berühren der Hände) mit den betreffenden Personen herstellen, um entweder in ihre Vergangenheit zu blicken und daraus resultierte Ereignisse zu rekonstruieren oder aber um in ihre Zukunft zu sehen und bedrohliche Vorfälle zu prophezeien. Der Film visualisiert Smiths Blicke in beide Richtungen des Zeitstrahls als aufwändig inszenierte Set-Pieces, die seinen ganz eigenen Vorstellungsraum als Teil des filmischen Vorstellungsraums zum Ausdruck bringen. In diesen Szenen befindet sich der Protagonist teils selbst, physisch erkennbar, mitten in den imaginierten Plätzen und Orten, ist dort – gewissermaßen als sein eigener Geist – aber nicht aktiv handlungsfähig, sondern kann nur innerhalb der realen Handlungsebene des Films entsprechende Personen warnen bzw. diese anleiten.

Durch seine Fähigkeiten wird Smith wie erwähnt zum Warn-Medium, das aber erst in aktiver Verbindung mit anderen Personen seine Bestimmung erfährt. Mittels seiner ASW-Fähigkeiten Hellsehen und Präkognition öffnen sich weitere Kanäle, die in Verbindung mit Kommunikation und Sprache ihre vollständige Wirkung entfalten. Smith ist somit ein Teil-Medium, das andere Menschen um sich herum benötigt – noch stärker, als dies vor seinem Unfall der Fall war. Wie zuvor bereits SCANNERS betont THE DEAD ZONE demnach die schicksalhafte Abhängigkeit der (menschlichen) Medien untereinander.

3. Zusammenfassung

Die vorangegangene filmische Betrachtung zeigte auf, dass die filmische Erfahrbarmachung neuer Körper und Kräfte, beispielhaft am vieldiskutierten Werk David Cronenbergs, nicht vorrangig unter dem Schlagwort (Körper-)Horror oder dem Begriff des Grotesken, wie es Bettina Papenburg in Anlehnung an Michail Bachtin bereichernd dargelegt hat,[108] passiert, sondern dass diese Transformationsprozesse auch in besonderem Maße dem Geist der Parapsychologie zugrunde liegen. Cronenbergs 1981 veröffentlichter Film SCANNERS bietet hierfür durchgehend Anknüpfungspunkte. Insbesondere die Rolle des Mediums, die in seinem Schaffen allgegenwärtig ist, erfährt hier eine weitreichende Bedeutung, was sich in seinen folgenden Werken verstetigen sollte.

Im Speziellen wurde aufgezeigt, dass die für Cronenbergs Kino typische Verschmelzung und Transformation, wie sie in SCANNERS exemplarisch zutage tritt, von parapsychologischen Mustern durchzogen ist, denen die Handlungsmotivation zugrunde liegt. Auf diesen Mustern baut die spezifische ästhetische Qualität des Films auf, die mit ihren berühmt gewordenen drastischen Effekten, den Geist seiner Figuren und den der Parapsychologie in eine markante filmische Form gießt. Fleisch und Geist bilden eine Einheit, die über das Individuum hinausgeht, eine höhere menschliche Bewusstseinsform entsteht. Dabei werden neue Informations- und Kommunikationskanäle offengelegt, durch die sich eine hohe telepathische bzw. psychokinetische Kraft entfaltet, wie sie derart eindrucksvoll nur im Film materialisiert werden kann – und die auf ihrem Weg immer wieder Verbindungen zur Wissenschaft der Parapsychologie einfordert.

SCANNERS entstand in einer Zeit, als psychokinetische Kräfte im Kino Konkurs hatten und viele weitere Filme hervorbrachten, die mal mehr, mal weniger zielführend die Verbindung zwischen Medien und die Manifestation durch PK behandelten.[109] Vor dem Hintergrund der originellen Handschrift des Regisseurs (und auch seiner folgenden Filme) bleibt SCANNERS bis heute auf mehreren Ebenen interessant und lädt zur weiteren Beschäftigung und damit zur Erweiterung der eigenen Wahrnehmungsfähigkeit ein.

4. Bibliografie

- Natascha Adamowsky, Eine Natur unbegrenzter Wahrscheinlichkeit. Medientheoretische Überlegungen zum Zusammenhang von Aisthesis, Performativität und Ereignishaftigkeit am Beispiel des Anormalen. In: Stefan Münker/Alexander Roesler (Hrsg.), Was ist ein Medium?, Frankfurt am Main 2008, S. 30-64.

- John Beloff, Parapsychology. A Concise History, London 1993.

- Hans Bender, Telepathie, Hellsehen und Psychokinese. Aufsätze zur Parapsychologie I, München 1972.

- Werner F. Bonin, Lexikon der Parapsychologie, Herrsching 1984.

- Andreas Busche, Scanners (1981). In: Marcus Stiglegger (Hrsg.), David Cronenberg, Berlin 2011, S. 175-178.

- Hans Driesch, Parapsychologie, Frankfurt am Main 1984.

- Wolfgang Hagen, Metaxy. Eine historiosemantische Fußnote zum Medienbegriff. In: Stefan Münker/Alexander Roesler (Hrsg.), Was ist ein Medium?, Frankfurt am Main 2008, S. 13-29.

- John Harvey, The Ghost in the Machine: Spirit and Technology. In: Olu Jenzen/Sally R. Munt (Hrsg.), The Ashgate Research Companion to Paranormal Cultures, London/New York/NY 2013, S. 51-64.

- Stefan Hoffmann, Geschichte des Medienbegriffs, Hamburg 2002.

- Stefan Hoffmann, Medienbegriff. In: Jens Schröter (Hrsg.), Handbuch Medienwissenschaft. Unter Mitarbeit von Simon Ruschmeyer und Elisabeth Walke, Stuttgart/Weimar 2014, S. 13-20.

- Stefan Höltgen, Simulationsräume. Über die filmischen Räume David Cronenbergs. In: Marcus Stiglegger (Hrsg.), David Cronenberg, Berlin 2011, S. 74-88.

- Anna Lux/Sylvia Paletschek, Institutionalisierung und Parapsychologie. In: Dies. (Hrsg.), Okkultismus im Gehäuse. Institutionalisierungen der Parapsychologie im 20. Jahrhundert im internationalen Vergleich, Berlin/Boston 2016, S. 1-36.

- Anna Lux, Wissenschaft als Grenzwissenschaft. Hans Bender (1907-1991) und die deutsche Parapsychologie, Berlin/Boston 2021.

- Paul Meehan, Cinema of the Psychic Realm. A Critical Survey, Jefferson 2009.

- Kim Newman, Mind and Matter. In: Scanners, The Criterion Collection 2014. Onlineversion auf: https://www.criterion.com/current/posts/3225-scanners-mind-and-matter (Zugriff am 01.10.2023).

- Bettina Papenburg, Das neue Fleisch. Der groteske Körper im Kino David Cronenbergs, Bielefeld 2011.

- Chris Rodley (Hrsg.), Cronenberg on Cronenberg. Unter Mitarbeit von David Cronenberg, London 1997.

- Jens Schröter, Einleitung. In: Ders. (Hrsg.), Handbuch Medienwissenschaft. Unter Mitarbeit von Simon Ruschmeyer und Elisabeth Walke, Stuttgart/Weimar Stuttgart 2014, S. 1-11.

- Marcus Stiglegger, Fleisch und Geist. Einführung in das Werk von David Cronenberg. In: Ders. (Hrsg.), David Cronenberg, Berlin 2011, S. 12-44.

- Marcus Stiglegger (Hrsg.), David Cronenberg, Berlin 2011.

- Walter von Lucadou, Psi-Phänomene. Neue Ergebnisse der Psychokinese-Forschung, Frankfurt am Main/Leipzig 1997.

- [1] Vgl. Jens Schröter, Einleitung. In: Ders. (Hrsg.), Handbuch Medienwissenschaft. Unter Mitarbeit von Simon Ruschmeyer und Elisabeth Walke, Stuttgart/Weimar Stuttgart 2014, S. 3-6.

- [2] Walter von Lucadou, Psi-Phänomene. Neue Ergebnisse der Psychokinese-Forschung, Frankfurt am Main/Leipzig 1997, S. 11.

- [3] Vgl. Anna Lux/Sylvia Paletschek, Institutionalisierung und Parapsychologie. In: Dies. (Hrsg.), Okkultismus im Gehäuse. Institutionalisierungen der Parapsychologie im 20. Jahrhundert im internationalen Vergleich, Berlin/Boston 2016, S. 1-36; Anna Lux, Wissenschaft als Grenzwissenschaft. Hans Bender (1907-1991) und die deutsche Parapsychologie, Berlin/Boston 2021, S. 17 ff.

- [4] Engl. extrasensory perception (ESP), nach Rhine: Joseph B. Rhine (1895-1980) forcierte Prozesse von Verwissenschaftlichung und Professionalisierung, die zu einer wesentlichen Voraussetzung für die Etablierung der Parapsychologie wurden. Sein Buch Extra-Sensory Perception (1934) wurde ein großer Erfolg, rückblickend spricht man von einer „Rhine revolution“, Rhine wurde zu einer Art „folk hero“; vgl. Lux, Wissenschaft als Grenzwissenschaft, S. 20 f., darin zitiert: John Beloff, Parapsychology. A Concise History, London 1993, S. 125 und S. 139.

- [5] Vgl. Stefan Hoffmann, Medienbegriff. In: Jens Schröter (Hrsg.), Handbuch Medienwissenschaft. Unter Mitarbeit von Simon Ruschmeyer und Elisabeth Walke, Stuttgart/Weimar 2014, S. 13 ff.

- [6] Vgl. Hoffmann, Medienbegriff, S. 14 f. und S. 18 f.; vgl. Natascha Adamowsky, Eine Natur unbegrenzter Wahrscheinlichkeit. Medientheoretische Überlegungen zum Zusammenhang von Aisthesis, Performativität und Ereignishaftigkeit am Beispiel des Anormalen. In: Stefan Münker/Alexander Roesler (Hrsg.), Was ist ein Medium?, Frankfurt am Main 2008, S. 38 ff.

- [7] Wolfgang Hagen, Metaxy. Eine historiosemantische Fußnote zum Medienbegriff. In: Stefan Münker/Alexander Roesler (Hrsg.), Was ist ein Medium?, Frankfurt am Main 2008, S. 13.

- [8] Vgl. Hoffmann, Medienbegriff, S. 14 f.

- [9] Hoffmann, Medienbegriff, S. 14.

- [10] Vgl. Hoffmann, Medienbegriff, S. 15.

- [11] Stefan Hoffmann, Geschichte des Medienbegriffs, Hamburg 2002, S. 34.

- [12] Adamowsky, Eine Natur unbegrenzter Wahrscheinlichkeit, S. 38.

- [13] Vgl. Hoffmann, Geschichte des Medienbegriffs, S. 34.

- [14] Werner F. Bonin, Lexikon der Parapsychologie, Herrsching 1984, S. 329.

- [15] Vgl. Hoffmann, Medienbegriff, S. 17 f.; Adamowsky, Eine Natur unbegrenzter Wahrscheinlichkeit, S. 38 ff.

- [16] Bonin, Lexikon der Parapsychologie, S. 329.

- [17] Bonin, Lexikon der Parapsychologie, S. 329.

- [18] Bonin, Lexikon der Parapsychologie, S. 329.

- [19] Bonin, Lexikon der Parapsychologie, S. 329.

- [20] Bonin, Lexikon der Parapsychologie, S. 330.

- [21] Von Lucadou, Psi-Phänomene, S. 49.

- [22] Vgl. von Lucadou, Psi-Phänomene, S. 49.

- [23] Vgl. Hans Bender, Telepathie, Hellsehen und Psychokinese. Aufsätze zur Parapsychologie I, München 1972, S. 25; Bonin, Lexikon der Parapsychologie, S. 49 f. und S. 483 f.; Lux/Paletschek, Institutionalisierung und Parapsychologie, S. 2; Lux, Wissenschaft als Grenzwissenschaft, S. 29 ff.

- [24] Bender, Telepathie, Hellsehen und Psychokinese, S. 24.

- [25] Bender, Telepathie, Hellsehen und Psychokinese, S. 24.

- [26] Bender, Telepathie, Hellsehen und Psychokinese, S. 25.

- [27] Telekinese von altgr. tēle (fern) und kínēsis (Bewegung); vgl. Bonin, Lexikon der Parapsychologie, S. 414 und S. 482.

- [28] Bender, Telepathie, Hellsehen und Psychokinese, S. 14; vgl. Hans Driesch, Parapsychologie, Frankfurt am Main 1984, S. 81.

- [29] Vgl. Bender, Telepathie, Hellsehen und Psychokinese, S. 13.

- [30] Vgl. Marcus Stiglegger, Fleisch und Geist. Einführung in das Werk von David Cronenberg. In: Ders. (Hrsg.), David Cronenberg, Berlin 2011, S. 27.

- [31] Vgl. Stiglegger, Fleisch und Geist, S. 29.

- [32] Vgl. u. a. Marcus Stiglegger (Hrsg.), David Cronenberg, Berlin 2011; Bettina Papenburg, Das neue Fleisch. Der groteske Körper im Kino David Cronenbergs, Bielefeld 2011.

- [33] Vgl. Stiglegger, Fleisch und Geist, S. 22; Papenburg, Das neue Fleisch.

- [34] Scanners [dt. Scanners – Ihre Gedanken können töten]; R: David Cronenberg, Kanada 1981, TC 00:06:21h.

- [35] Scanners, TC 00:24:53h.

- [36] Scanners, TC 00:01:33-00:05:08h.

- [37] Scanners, TC 00:02:15-00:02:50h.

- [38] Scanners, TC 00:02:53h.

- [39] Scanners, TC 00:03:02h.

- [40] Scanners, TC 00:03:05h.

- [41] Scanners, TC 00:03:08-00:03:22h.

- [42] Scanners, TC 00:03:56-00:05:08h.

- [43] Scanners, TC 00:10:25-00:13:15h.

- [44] Vgl. Chris Rodley (Hrsg.), Cronenberg on Cronenberg. Unter Mitarbeit von David Cronenberg, London 1997, S. 90.

- [45] Scanners, TC 00:10:20-00:10:24h.

- [46] An dieser Stelle ist anzumerken, dass Cronenbergs zuvor entstandener Film The Brood unmittelbar mit einem Freiwilligen-Experiment in einem Hörsaal und vor Publikum beginnt, sich also der Ansatz, die Erzählstränge beider Filme in einem wissenschaftlichen Umfeld zu beginnen, bis ins Detail ähnelt.

- [47] Scanners, TC 00:10:28-00:10:32h.

- [48] Scanners, TC 00:12:04h.

- [49] Scanners, TC 00:12:17h.

- [50] Scanners, TC 00:12:23h.

- [51] Scanners, TC 00:12:48h.

- [52] Scanners, TC 00:13:08h.

- [53] Scanners, TC 00:13:08-00:13:10h.

- [54] Stiglegger, Fleisch und Geist, S. 24.

- [55] Vgl. Kim Newman, Mind and Matter. In: Scanners, The Criterion Collection 2014. Onlineversion auf: https://www.criterion.com/current/posts/3225-scanners-mind-and-matter (Zugriff am 01.10.2023).

- [56] Andreas Busche, Scanners (1981). In: Marcus Stiglegger (Hrsg.), David Cronenberg, Berlin 2011, S. 175.

- [57] Busche, Scanners (1981), S. 175.

- [58] Scanners, TC 00:05:10-00:10:19h.

- [59] Vgl. Hoffmann, Medienbegriff, S. 14.

- [60] Vgl. Hoffmann, Medienbegriff, S. 14.

- [61] Scanners, TC 00:07:56-00:08:12h.

- [62] Scanners, TC 00:06:06-00:06:15h.

- [63] Scanners, TC 00:06:35h.

- [64] Scanners, TC 00:07:10h.

- [65] Scanners, TC 00:07:32-00:07:55h.

- [66] Scanners, TC 00:08:15-00:08:38h.

- [67] Scanners, TC 00:08:38-00:08:46h.

- [68] Scanners, TC 00:08:46-00:09:41h.

- [69] Scanners, TC 00:10:15h.

- [70] Scanners, TC 00:22:11-00:29:30h.

- [71] Scanners, TC 00:23:08-00:23:30h. In der englischsprachigen Originalversion fällt der von Rhine etablierte Begriff: „a certain form of ESP“, TC 00:23:13h.

- [72] Scanners, TC 00:23:53-00:24:09h.

- [73] Scanners, TC 00:24:16h.

- [74] Scanners, TC 00:24:23-00:24:28h.

- [75] Scanners, TC 00:24:53h.

- [76] Scanners, TC 00:25:02h.

- [77] Scanners, TC 00:23:17h.

- [78] „Ich fühle mich irgendwie so offen“, Vale ist anfangs wie eine offene Wunde; Scanners, TC 00:22:23h.

- [79] Scanners, TC 00:25:31-00:29:29h.

- [80] Hier werden Analogien zu den ghostly images auf dem Fernsehbildschirm respektive Röhrenmonitor sichtbar, der ein weiteres Medium darstellt, um geisterhafte Manifestationen hervorzubringen; vgl. John Harvey, The Ghost in the Machine: Spirit and Technology. In: Olu Jenzen/Sally R. Munt (Hrsg.), The Ashgate Research Companion to Paranormal Cultures, London/New York/NY 2013, S. 51-64, hier insb. S. 60 f. Wird Vale im Überwachungsbild der Videokamera für Keller bereits als für dessen Vorhaben bedrohlicher Geist sichtbar, materialisiert und verdichtet sich diese spukhafte Qualität zwischen beiden Figuren in der später besprochenen Szene 7.

- [81] Scanners, TC 00:26:20-00:26:26h.

- [82] Vgl. Busche, Scanners (1981), S. 176.

- [83] Busche, Scanners (1981), S. 176.

- [84] Busche, Scanners (1981), S. 175.

- [85] Stefan Höltgen, Simulationsräume. Über die filmischen Räume David Cronenbergs. In: Marcus Stiglegger (Hrsg.), David Cronenberg, Berlin 2011, S. 76.

- [86] Höltgen, Simulationsräume, S. 76 f.

- [87] Scanners, TC 00:32:23-00:32:39h.

- [88] Scanners, TC 00:31:01-00:34:30h.

- [89] Vgl. Driesch, Parapsychologie, S. 81; Bonin, Lexikon der Parapsychologie, S. 329; von Lucadou, Psi-Phänomene, S. 49.

- [90] Scanners, TC 00:48:54-00:51:46h.

- [91] Scanners, TC 00:51:19h.

- [92] Scanners, TC 00:51:21-00:51:36h.

- [93] Lux, Wissenschaft als Grenzwissenschaft, S. 39.

- [94] Lux, Wissenschaft als Grenzwissenschaft, S. 39.

- [95] Vgl. Lux, Wissenschaft als Grenzwissenschaft, S. 39 f.; Lux/Paletschek, Institutionalisierung und Parapsychologie, S. 10.

- [96] Auch in David Cronenbergs eXistenZ (1999) wird eine Séance gezeigt, hier mit untereinander vernetzten Teilnehmern einer neuartigen Game-Entwicklung.

- [97] Scanners, TC 01:17:05-01:24:05h.

- [98] Vgl. von Lucadou, Psi-Phänomene, S. 156 ff.; Harvey, The Ghost in the Machine, S. 60 f.

- [99] Von Lucadou, Psi-Phänomene, S. 156.

- [100] Höltgen, Simulationsräume, S. 77.

- [101] Scanners, TC 01:28:19-01:39:15h.

- [102] Scanners, TC 01:39:03-01:39:13h.

- [103] Vgl. Stiglegger, Fleisch und Geist, S. 24.

- [104] Scanners, TC 00:22:27h.

- [105] Vgl. Meehan, Cinema of the Psychic Realm, S. 191.

- [106] Vgl. Lux, Wissenschaft als Grenzwissenschaft, hier insb. S. 24-29; von Lucadou, Psi-Phänomene, S. 11 ff.

- [107] Vgl. neben The Dead Zone (1979) auch The Shining (1977) und The Green Mile (1996-1997).

- [108] Vgl. Papenburg, Das neue Fleisch, mit Verweis auf Bachtin hier ab S. 11.

- [109] Als positive Beispiele seien an dieser Stelle die Brian De Palma-Filme Carrie (1976) und The Fury (1978) genannt.

| Titel, Cast und Crew | Scanners - Ihre Gedanken können töten (1981) |

|---|---|

| Poster |  |

| Release | seit dem 27.03.2025 im Mediabook (Ultra HD Blu-ray + Blu-ray + Bonus-Blu-ray) erhältlich. Direkt beim Label bestellen. |

| Regie | David Cronenberg |

| Trailer | |

| Besetzung | Jennifer O’Neill (Kim Obrist) Stephen Lack (Cameron Vale) Patrick McGoohan (Dr. Paul Ruth) Lawrence Dane (Braedon Keller) Michael Ironside (Darryl Revok) Robert A. Silverman (Benjamin Pierce) Chuck Shamata (Tony) |

| Drehbuch | David Cronenberg |

| Kamera | Mark Irwin |

| Musik | Arthur B. Rubinstein |

| Schnitt | Ronald Sanders |

| Filmlänge | 103 Minuten |

| FSK | ab 16 Jahren |