„Pandemie der Informationen“

Die Corona-Pandemie setzte in den westlichen Ländern eine bedrohliche Kapitelmarke in den Geschichtsbüchern. Es gibt die Zeit davor und danach. Für viele war es eine einschneidende Erfahrung, Freiheiten zu verlieren, biologische Bedrohungen zu verstehen und sich beim Konsum ungewohnt einzuschränken. Aber diese Zeit hat noch etwas ganz anderes mit uns gemacht. Informationsüberschwemmung könnte man es nennen. Das Internet weiß auf alles eine Antwort und während der Pandemie brach eine Flut an Antworten über uns her. Ob richtig oder falsch soll hier nicht im Mittelpunkt stehen, jedoch sind die „erfolgreichsten“ Antworten als Trigger konstruiert. Es sind Videos, Fotos, Stories und Berichte, die es darauf abgesehen haben, uns möglichst emotional zu packen und dadurch in Erinnerung zu bleiben. Man weiß schon nicht mehr so genau, was man gesehen hat, aber es hat einen traurig oder wütend gemacht oder einfach nur unterhalten, oder vielleicht auch alles zusammen. In der Isolation, in der wir uns befanden, konnten wir die Angst, die Bedrohung und die Konflikte kaum körperlich abbauen. Der Mittagsspaziergang reichte nicht dafür aus, das ganze Adrenalin loszuwerden und unsere Gedanken liefen jeden Tag auf Hochtouren.

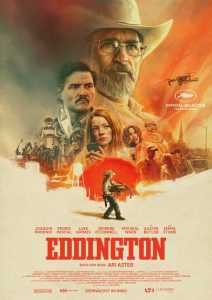

Die eigene Existenz war gefährdet und man arbeitete wie wild neue Freund-Feind-Schemata ab. Da trägt jemand keine Maske, ist das ein Querdenker, oder hat die Person Atemprobleme? Die Maske unter der Nase zu tragen, konnte ganz schnell zu einem politischen Statement werden. Diese Zeit wurde nie richtig aufgearbeitet. Für die deutsche Aufarbeitung in Buchform ist das Gespräch „Alles überstanden?“ mit Christian Drosten & Georg Mascolo hiermit empfohlen. Und für die Pandemie-Erfahrung in den ländlichen USA kann man jetzt das fiktionale Werk von Ari Aster erleben. EDDINGTON nimmt sein Publikum mit in einen kleinen Ort in New Mexiko, der zur Spirale des Konflikts, der Desinformation, der politischen Schlammschlacht und der eskalierenden Gewalt wird. Sicherlich keine leichte Kost für Menschen mit Triggerpunkten aus dieser Zeit, aber genau beobachtet und klischeefrei erzählt.

Handlung

2020 sieht sich die Welt einer Atemwegsinfektion gegenüber, die in ihrer Übertragungs- und Sterblichkeitsrate die Wissenschaft ins Staunen versetzt. Durch die globale Vernetzung sind Infektionsketten innerhalb von wenigen Stunden über Tausende Kilometer möglich. Doch die Kleinstadt Eddington im amerikanischen Bundesstaat New Mexiko hat weder Covid-19-Patienten noch scheint hier sonderlich viel los zu sein. Dennoch befindet sich die Bevölkerung im Streit, wie sehr die Vorschriften des Infektionsschutzes hier in der Einöde umgesetzt werden müssen. Masken im Supermarkt oder im Auto mitten in der Wildnis zu tragen, scheint einigen wichtig, so wie dem Bürgermeister Ted Garcia (Pedro Pascal) und andere wiederum sehen darin keinen Sinn und keine ausreichende Gesetzesgrundlage. Einer der Kritiker der Vorschriften und aufgrund seiner Asthmaerkrankung ist Sheriff Joe Cross (Joaquin Phoenix). Er wird unerwartet zum Anführer für die, die keine Masken tragen möchten oder aus gesundheitlichen Gründen nicht können. Ein Streit in einem Supermarkt eskaliert und der Sheriff kandidiert spontan per Social-Media-Clip für den Posten des Bürgermeisters. Garcia und Cross sind von einer seriösen Wahl jedoch meilenweit entfernt. Garcia fädelt gerade einen korrupten Deal für ein Rechenzentrum in der Gemeinde ein. Cross‘ Frau Louise (Emma Stone) ist psychisch instabil, ihre Mutter (Deirdre O’Connell) saugt sämtliche Verschwörungstheorien aus dem Internet auf und ist nicht zu müde, es ihnen zu erzählen. Außerdem verwandelt Cross das Sheriff Department in sein persönliches Wahlkampfbüro. Eine Trennung der Instanzen wird völlig ignoriert.

Dann beginnen die Medien im Zuge der Pandemie so richtig durchzudrehen und alle Einwohner mit Angst, Chaos und Aktivismus auf kleiner Flamme zu grillen. Vor allem weiße Jugendliche führen Proteste der Black-Live-Matter-Bewegung an, ein psychisch kranker Obdachloser zieht hustend durch die Straßen und dann beginnt auch noch eine religiöse Sekte, die Frau des Sheriffs zu umwerben. Das alles in einer Stadt, die so groß ist, dass ein Supermarkt reicht.

Ein Irrenhaus oder der alltägliche Wahnsinn?

Eigentlich wollen wir alle die Zeit der Pandemie hinter uns lassen. Aber EDDINGTON zieht sehr genau den Bogen von dieser Zeit in unsere Gegenwart, die von polarisierenden Medien geprägt ist. Es war der Beginn der medialen Reizüberflutung, bei der man nicht mehr weiß, ob Informationen richtig oder falsch sind. EDDINGTON tritt gleich zu Beginn auf dieses Gaspedal: Sinnlose Reportagen quasseln aus den Radios, die Schwiegermutter spricht von geheimen, medizinischen Tests und alle kleben mit den Gesichtern an ihren Smartphones und lassen sich emotional aufheizen. Regisseur Ari Aster schafft es aber gleich zu Beginn das Verhältnis der Menschen untereinander mit ein paar Bildern und Gesten zu sortieren. Der Sheriff wird kaum ernst genommen, ist gesundheitlich angeschlagen, geht liebevoll mit seiner Familie um und bekommt von ihr kaum Rückendeckung. Der Bürgermeister scheint finanziell keine Probleme zu haben. Er trifft sich trotz Versammlungsverbot in seiner eigenen Bar mit Freunden. Es tragen alle Masken – also alles kein Problem.

Das Team des Sheriffs reagiert umsichtig bei kleineren Notrufen. Ruhestörungen scheinen die schlimmsten Verbrechen in diesem Städtchen zu sein – bis jetzt. Es scheint sonst nie viel im Ort zu passieren, aber dieser Wahlkampf bringt alle auf Touren. Selbst Kryptowährung und Waffenbesitz dürfen dank seines Hilfssheriffs Michael Cooke (Michael Ward) natürlich nicht auf der Agenda des Sheriffs fehlen. Alle kippen ihre Interessen und fadenscheinigen Informationen in diese Amtswahl, aber die Straßen sind leer, während Wahlkampfslogans durch die Lautsprecher plärren. Der politische Wahlprozess der Amerikaner ist schon immer eine Verschwendung von Ressourcen und überzogener Gefühle, aber man muss ihnen zugestehen, dass sich einige hingebungsvoll engagieren. Das Problem ist jedoch – und das unterstreicht EDDINGTON besonders –, dass die Themen zu viel für den Posten sind. Wie soll ein Bürgermeister Einfluss auf Kryptowährung haben?

Die Strippenzieher

Bei einem Ari-Aster-Film darf etwas Übermenschliches nicht fehlen. In diesem Fall ist es der Showdown, der ganz typisch für einen Western in einem Mix aus Feuer, Benzin, Schwarzpulver und Patronen endet. Das Ende lädt zum Diskutieren ein oder auch zum Ablehnen des Filmes. Aber es ist schon interessant, wie es Aster gelingt, den Bogen ins Amerika der Gegenwart zu spannen. Während Paul Thomas Anderson in seinem ONE BATTLE AFTER ANOTHER noch stärker die Figuren der Lächerlichkeit preisgibt, wird in EDDINGTON die Wirklichkeit für eine Satire ein wenig zu sehr nachgespielt. Die Gruppe, die am Ende brutal die Eskalationsspirale weiter vorantreibt, hätte es vielleicht nicht mehr gebraucht, aber die Stadt Eddington ist bereits völlig dem Strategiemuster des rechtsradikalen Publizisten Steve Bannon erlegen: „Flood the Zone with Shit“. Hier kann bereits kein vernünftiges Gespräch mehr geführt werden, auch wenn die Kontrahenten in der Vergangenheit einmal in dieselbe Frau verliebt waren und der Groll hierher rührt. Deswegen kann man schon einmal alle Mitmenschen mit in den Abgrund reißen. Den Bogen zur Gegenwart zieht EDDINGTON durch den Bau des Rechenzentrums für KI-Anwendungen. Der Firmenname hat nicht zufällig das Wort Gold im Titel. Heute (Stand Oktober 2025) werden Computerchip-Firmen und KI-Dienstleister wie die damaligen Unternehmen für Gold und Erdöl hofiert. Ein Versprechen auf Wohlstand, das noch erfüllt werden muss oder endet es für die meisten nicht gut, und ein paar weiße Amerikaner kommen halbwegs mit dem Leben davon – wie hier in EDDINGTON?

Fazit

Ari Aster begibt sich mit EDDINGTON in die Welt des Informationshorrors. Auf jede Frage, noch so verrückt, scheint das Internet eine noch verrücktere Antwort zu haben. Es ist klar, dass demokratische Systeme hier nicht mehr funktionieren können. Fragt die Leute aus Eddington: Die wissen schon lange nicht mehr, was gesellschaftlicher Zusammenhalt bedeutet.

Chefredakteur

Kann bei ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT mitsprechen / Liebt das Kino, aber nicht die Gäste / Hat seinen moralischen Kompass von Jean-Luc Picard erhalten / Soundtracks auf Vinyl-Sammler / Stellt sich gern die Regale mit Filmen voll und rahmt nur noch seine Filmposter